| zur Hauptseite |

Nordsee-Biskaya 1999 |

|

Terneuzen (NL) – Zeebrugge (BE) – Dünkirchen (FR) – Dover (GB) – Solent – Cherbourg (FR) – Guernsey – Bretagne – La Rochelle 13.6.1999 – 9.7.1999; 23 Törns, 897 sm; Crew: Skipper Joachim, Crew: Bodo mit Christian (bis Cherbourg), danach Jörg und Florian. Fast “außen rum” 1999

Wegen des starken Tidenstroms mussten wir allerdings weit nach Norden ausholen, um den Zwangsweg der Großschifffahrt, wie

vorgeschrieben, einigermaßen rechtwinklig zu kreuzen. Das Einlaufen

nach Dover war geradezu ein Highlight. "Dover Port Control" sprach uns

nach UKW-Anmeldung schon draußen formvollendet und höflich an, ließ uns

vor der Hafenluke nur solange warten, bis ein paar Fähren passiert

hatten („Please wait two cables off my tower, Carioca, I will

guide you in“), geleitete uns dann per UKW in und durch den ganzen

Hafen; ließ uns noch einmal kurz vor einer Mole im Hafen warten, "After

the ferry has passed, you may proceed, Sir", und schon preschte ein

Fährkatamaran mit vollem Speed hinter der Mole hervor. Der Tower hatte

sogar in Am nächsten Tag liefen wir nach Eastbourn in den Sovereign Harbour. Der Hafen ist nur über einen bei Niedrigwasser trockenfallenden Kanal ähnlich einem Priel und eine recht abenteuerliche Schleuse zu erreichen. Sie hat Drehtore, die zum Füllen der Schleuse etwas geöffnet werden, so dass das Wasser durch einen seitlichen Schlitz hineinschießt, was die Schleusenkammer in einen Wildbach verwandelt. Aber auch hier wieder perfekte Einweisung per UKW: "We have prepared a lock for you, Sir". Einzelschleussung! Die Marina war sehr angenehm, aber das Auslaufen problematisch.

Zwischen Brighton und dem Solent, der berühmten Bucht hinter der Insel Wight, an der so berühmte Orte wie Cowes und Porthmouth liegen, erreichten wir eine Rauschefahrt bei halbem Wind und mitlaufendem Strom an einer Engstelle zwischen Untiefen die bisher höchste gemessene Geschwindigkeit der Carioca über Grund: 17,3 Knoten (9 Knoten durchs Wasser und 8 Knoten Strom), vom GPS gemessen und dokumentiert, jedoch nur für zwei Minuten.

Da es schon spät war – wir konnten wegen der Tide erst mittags auslaufen - ankerten wir abends im Chichester Channel. Wir meinten schon, zu nahe an der Fahrrinne zu liegen, aber die Beamten eines Harbour Patrol-Bootes rieten uns, nicht näher unter Land zu gehen, obwohl wir reichlich Wasser unter dem Kiel hatten und dort viele Boote vor Anker lagen. Am nächsten Morgen sahen wir, weswegen. Unsere Nachbarn standen hoch und trocken auf ihren Kimmkielen, unheimlich praktisch in Tidengewässern.

Beim Einlaufen nach Portsmouth, wo seit Jahrhunderten die englische Flotte ankerte, passierten wir eine der die Reede seitdem bewachenden, im Wasser stehenden Geschützstellungen, das „Spit Sand Fort“. Fünf Tage blieben wir im Solent, besuchten HMS Warrior (Bild), das erste Stahl-Schlachtschiff mit Segel und Dampfantrieb, und natürlich Nelsons Flaggschiff "Victory" und fuhren an den Miniatur- Bronzekanonen des Yachtclubs in Cowes vorbei, mit der die berühmtesten Regatten angeschossen wurden, unter anderem auch vor über 150 Jahren die erste Regatta um den später so benannten America’s Cup und die eher berüchtigte Fastnet-Regatta. In

Yarmouth auf der Isle of Wight lagen wir mit Vor- und Achterleine

zwischen frei im Hafen stehenden Pfählen. Man wird dann von einer

resoluten Dame im Bootstaxi an Land gebracht. Schließlich liefen wir im

Morgengrauen zwischen den „Needles“ zu einer erneuten Kanal-Überquerung

aus. Auch hier herrschte nicht der als fast unüberwindlich

vorhergesagte starke Schiffsverkehr. Ein gemütlicher und eher

langweiliger Törn. Wir beschäftigten uns mit gar nicht Notwendigem:

Radar-Beobachtungen und mal wieder, damit man es nicht vergisst, einer

Mittagsbreite mit Sextant und Ephemeriden. Christian verlegte Leitungen

für die GPS-Laptop-Verbindung. Die waren allerdings dringend nötig. Hai im HafenIn Alderney, der nördlichsten der Kanalinseln, liegt man vor dem trockenfallenden Hafen hinter einer langen Mole an Mooring-Tonnen. Die Insel ist ziemlich karg, dürfte aber die höchste Dichte an Festungen aus allen Jahrhunderten haben, die es auf einer so kleinen Insel gibt. Das ist allerdings bei ihrer exponierten Lage am Südwest-Eingang des Englischen Kanals auch kein Wunder. Wir

staunten nicht schlecht, als am nächsten Tag - wir wollten mit dem

Beiboot an Land - ein ca. 3-4 m langer Hai zwischen den Schiffen

hindurch kurvte. Der Hafenmeister kam auch mit seinem Boot heraus und

meinte, es sei ein "vegetarischer" Hai, der nicht angriffslustig sei,

vielleicht ein kleines Exemplar des sogenannten Riesenhais. Nach dieser

Erklärung stiegen wir dann doch ins Beiboot, aber ich muss sagen, dass

mir nicht so ganz wohl war, als er schließlich unter unserem

Schlauchboot hindurch tauchte. Danach liefen wir ein Stück zurück nach Cherbourg zum Crewwechsel, was nur unter genauer Beachtung der Gezeiten möglich ist, denn zwischen Alderney und dem Kap La Hague am französischen Festland liegt das „Alderney Race“, in dem der Gezeitenstrom über 9 Knoten erreicht. Wir hatten die Tide gut berechnet und kamen trotz eines genau entgegenstehenden E4 gut voran. Über den Untiefen vor dem Kap de la Hague war eine so kabblige See, dass man von dem weit vor der Küste im Wasser stehenden Leuchtturm wegen der Gischt nur den oberen Teil sehen konnte. Auf dem Kap de la Hague grüßt die berühmt-berüchtigte Atomaufbereitungsanlage. Cherbourg hat einen fünf Seemeilen langen Vorhafen, durch den man in den Haupthafen, die "Petite Rade" und danach in den Yachthafen läuft, in dem eine fast unüberschaubar große Anzahl von Yachten liegt. Dort verließen uns Bodo und sein Sohn Christian und ich wartete auf Jörg und Florian. Jörg kam schließlich wegen eines Oberleitungsschadens bei der französischen Eisenbahn um 2:30 Uhr in der Nacht. Das Warten im Cockpit war trotz des Riesenhafens sehr beschaulich und danach wurde noch kräftig gefeiert. Guernsey

Wir lagen im Päckchen neben einem großen Schiff aus England. Jörg hat sich sofort mit dem Eigner, einem 140-Kilo-Mann, angefreundet und wir kamen nicht über das englische Schiff, ohne einige Drinks zu uns zu nehmen. Wir wunderten uns schon darüber, dass dieses Schiff offensichtlich nur von dem Eigner allein gesegelt wurde und fragten nach seiner Crew. Er rief nach unten nach seinem Crewmitglied "Tristan". Wir erwarteten nun einen blonden Hünen, aber das Luk ging auf und heraus kam ein winziges Männlein, eben „Tristan“. Es wurde ein sehr vergnügter Nachmittag. Danach witzelten wir: „Ein Mann wie ein Baum: Sie nannten ihn Bonsei“. Die Stadt St. Peters Port liegt steil am Hang und wird von zwei Bastionen gesäumt, die den Hafen umfassen. Der Ort ist sehr englisch, glücklicherweise nicht das Essen! Die BretagneAm nächsten Tag hatten wir den Törn zur Küste der Bretagne, ca. 50 Meilen, vor uns. Es wehte mit West 6, also hoch am Wind und gegen den vom Atlantik hereinkommenden Seegang, der gegen die Tiden-Strömung lief. Schon als wir aus dem Hafen ausliefen, merkten wir, dass es sehr ungemütlich werden würde. Mir war auch klar, dass ich sehr viel unter Deck mit der Navigation zu tun haben würde, denn die Küste der Bretagne ist mit Unterwasser-Felsen geradezu gespickt. Besonders unangenehm ist, dass man die Untiefen kaum sieht, weil sie bei Hochwasser meist überspült sind. Unter diesen Voraussetzungen fühlte ich mich doch nicht so ganz sicher vor Seekrankheit und habe mir noch, während wir in der Hafen-Einfahrt waren, schnell ein Hinter-Ohr-Pflaster aufgeklebt. Es hat dann auch diesen Törn und die nächsten beiden Tage wunderbar gewirkt und ich war schon des Lobes voll. Als ich es mir dann aber abnahm, merkte ich, dass ich es verkehrt herum aufgeklebt hatte, es also gar nicht wirken konnte. Placebo-Effekt! Seither ist mir klar, dass Seekrankheit wohl oft nur psychologische Ursachen hat.

Treguier ist eine typische Bretagne-Stadt. Kirche, Schloss und Häuser aus Granit: für die Ewigkeit gebaut. Wir fanden eine Wäscherei, die meine nassen Sachen und das Bettzeug der Vorkoje trocknete, da das Vorluk beim Gegenan-Bolzen nicht ganz dicht war. Das Essen in einem Fischrestaurant war gut und preiswert. Das war an der ganzen französischen Atlantikküste so. Ich habe abwechselnd immer die typische französische „Soupe de Poisson“, eine Fischsuppe mit Röstbrot und Knoblauch-Majonnaise (nicht zu verwechseln mit der Boulliabaisse) oder „Moulles Marinère“, gekochte Miesmuscheln in Weinsud, als Vor- oder Hauptspeise gegessen und bin nie enttäuscht worden. Am nächsten Tag hatten wir wieder Bft 6 gegenan und recht hohen Seegang, obwohl wir in dem Kanal zwischen den "Sept Iles" und dem Festland blieben, und wieder lief der Tidenstrom gegen die Windsee, was Kreuzen fast unmöglich machte. Also war wieder "Perkin's Day“. In Wirklichkeit machte es unser YANMAR und brachte uns zeitig zu unserer nächsten Station Treburden. Dies ist ein ganz moderner Hafen mit einem Süll, das in der Höhe angepasst werden kann. In dem von den Iles Molene und Milleau abgeschirmten Vorhafen, einem richtigen Piratenloch, lagen wir an einer Warte-Mooring, konnten in Ruhe Mittag essen und sogar einen Mittagsschlaf halten, bevor die Tide hoch genug war, dass wir über das Süll in den Hafen laufen konnten. Es regnete, aber wir sind trotzdem im Ölzeug in den höher gelegenen Ort gewandert und schließlich bei einem Spitzenrestaurant in einem alten Schlosshotel gelandet. Wir standen tropfend in dem wie ein Museum eingerichteten Speisesaal, wurden aber trotzdem bedient, als wären wir im Smoking erschienen. Nach gutem Essen fuhr uns der Oberkellner sogar in einem großen Volvo zum Boot zurück, weil es immer noch sehr heftig regnete.  Am

nächsten Morgen regnete es immer noch stark und der Wind stand mit Bft

6 und in Böen noch darüber wieder genau gegenan. Wir überlegten daher,

ob wir einen Ruhetag einlegen sollten. Gegen 10:00 Uhr wurde es etwas

ruhiger und der Regen ließ nach, so dass wir die letzte Möglichkeit

nutzten, bei fallender Tide noch über das Süll zu rutschen. Also wieder

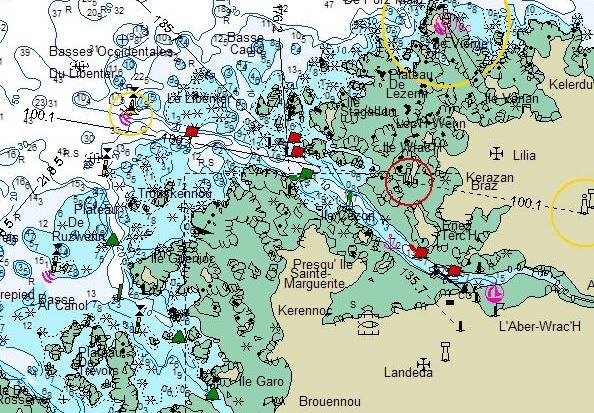

ein Tag im Ölzeug. Unser Ziel war L’Aber Vrach, ein tiefer,

fiordartiger Einschnitt, wieder mit einem Feld von sichtbaren und

unsichtbaren Klippen vor der Mündung. Der Kartenausschnitt zeigt das

Labyrinth der Riffe. Bei Hochwasser ist kein einziges zu sehen. Sie

lauern alle unter der Oberfläche. Allenfalls zeigt mal ein Wirbel im

Tidenstrom, dass sich da unter der Oberfläche etwas verbirgt. In dem

Nieselregen war die Sicht so schlecht, dass ich bezweifelte, dass wir die Nordeinfahrt, die "Passage de Malouine" nehmen könnten, die eine Ansteuerung in

exakter Deckpeilung erfordert. Wir hatten schon abgedreht und wollten

zur um einige Meilen längeren Hauptpassage ablaufen, als es plötzlich

aufriss und wir die Peilmarken ausmachen konnten. Wir liefen also durch

die nur wenige Schiffslängen breite Riff-Durchfahrt ein. Die Peilmarken

waren eine Tonne namens „Pot de Beurre“ (Butterfass) und eine Bake auf

einer kleinen, überspülten Insel. Meine

vorher schon geschilderten Befürchtungen wegen des bedenklichen

Zusammenwirkens von GPS und Seekarte wurden Am

nächsten Morgen regnete es immer noch stark und der Wind stand mit Bft

6 und in Böen noch darüber wieder genau gegenan. Wir überlegten daher,

ob wir einen Ruhetag einlegen sollten. Gegen 10:00 Uhr wurde es etwas

ruhiger und der Regen ließ nach, so dass wir die letzte Möglichkeit

nutzten, bei fallender Tide noch über das Süll zu rutschen. Also wieder

ein Tag im Ölzeug. Unser Ziel war L’Aber Vrach, ein tiefer,

fiordartiger Einschnitt, wieder mit einem Feld von sichtbaren und

unsichtbaren Klippen vor der Mündung. Der Kartenausschnitt zeigt das

Labyrinth der Riffe. Bei Hochwasser ist kein einziges zu sehen. Sie

lauern alle unter der Oberfläche. Allenfalls zeigt mal ein Wirbel im

Tidenstrom, dass sich da unter der Oberfläche etwas verbirgt. In dem

Nieselregen war die Sicht so schlecht, dass ich bezweifelte, dass wir die Nordeinfahrt, die "Passage de Malouine" nehmen könnten, die eine Ansteuerung in

exakter Deckpeilung erfordert. Wir hatten schon abgedreht und wollten

zur um einige Meilen längeren Hauptpassage ablaufen, als es plötzlich

aufriss und wir die Peilmarken ausmachen konnten. Wir liefen also durch

die nur wenige Schiffslängen breite Riff-Durchfahrt ein. Die Peilmarken

waren eine Tonne namens „Pot de Beurre“ (Butterfass) und eine Bake auf

einer kleinen, überspülten Insel. Meine

vorher schon geschilderten Befürchtungen wegen des bedenklichen

Zusammenwirkens von GPS und Seekarte wurden hier wieder bestätigt. Die

GPS-Kurslinie lief genau über einen „Rocky“. Glücklicherweise war die

Sichtpeilung genauer. Wir hatten ohnehin nicht vor, in den Hafen zu

gehen, dessen Sohle bis zu vier Meter über (!) dem Niedrigwasserstand

liegt. Als der Hafenmeister sich auf UKW nicht meldete, gingen wir

einfach an eine freie Boje. Bei dem schlechten Wetter hatten wir auch

keine Lust, an Land zu gehen. Die Nacht war etwas unruhig. Unsere

Carioca versuchte dauernd, die Boje zu "überfahren", weil Strom und

Wind aus unterschiedlichen Richtungen kamen. hier wieder bestätigt. Die

GPS-Kurslinie lief genau über einen „Rocky“. Glücklicherweise war die

Sichtpeilung genauer. Wir hatten ohnehin nicht vor, in den Hafen zu

gehen, dessen Sohle bis zu vier Meter über (!) dem Niedrigwasserstand

liegt. Als der Hafenmeister sich auf UKW nicht meldete, gingen wir

einfach an eine freie Boje. Bei dem schlechten Wetter hatten wir auch

keine Lust, an Land zu gehen. Die Nacht war etwas unruhig. Unsere

Carioca versuchte dauernd, die Boje zu "überfahren", weil Strom und

Wind aus unterschiedlichen Richtungen kamen.Am

nächsten Tag liefen wir früh aus, weil wir einen Törn um die Westspitze

der Bretagne herum vor uns hatten, durch den "Chenal du Four" zwischen

dem Festland und der Ile d’Ouessant. Die Ile d’Ouessant, bei deutschen

und englischen Seeleuten „Ushant“, ist der südwestliche

Ansteuerungspunkt des Englischen Kanals und berüchtigt wegen Sturm,

Nebel, Gezeiten und einer Unzahl von Riffen. Sie ist einer der größten Schiffsfriedhöfe. Wir liefen aber bei relativ

ruhigem, allerdings bedrohlich finsterem Wetter zwischen den berühmten

Leuchttürmen La Valbelle, Les Platresses, Rouget und La Vinotiere

hindurch, die, bei Sturm von hohen Wellen um- oder überspült, als Fotos viele Kalender schmücken. Als wir, zwar im Zickzack zwischen dem Riffen und Stromwirbeln, aber doch recht ruhig in den Goulet de Brest eingelaufen und in dem typischen Seefahrerort Camaret sur Mer festgemacht hatten, dachten wir, allen für diese Gegend typischen Widrigkeiten entkommen zu sein. Das war ein Irrtum. Am nächsten Tag hatten wir dichten Nebel. Im Hafen und vor dem Hafen von Camaret liegen wie als Warnung vor einem unbedachten Auslaufen mehrere Wracks von Fischkuttern. Diese

stürmische Gegend ist auch in den Bauten dokumentiert. Auf der

Landzunge, an der der Yachthafen liegt, steht eine Kirche, die

aussieht, als hätte man sie eingegraben, damit die Stürme sie nicht

wegwehen können. Es schaut fast nur das Dach aus dem felsigen

Boden. Im Yachthafen hat uns ein bildschönes altes 12m-Schiff aus Schottland mit zwei "Gentlemen" und einem irischen Bootsmann besonders beeindruckt. Als sich im Masttop der Flaggstock verklemmte hatte, stieg der Ire freihändig, ohne Pahlstek oder Bootsmannstuhl, in den Mast und klarierte den Flaggstock. Wir hatten uns wegen des Nebels schon darauf eingerichtet, einen Ruhetag einzulegen, als es am folgenden Tag um die Mittagszeit aufklarte. Also blitzartige Vorbereitung zum Auslaufen, da um 13:00 Uhr das "Tiden-Fenster“ für die Passage durch den Raz de Sein aufging. Kaum hatten wir alles zum Auslaufen klariert, als schon wieder die nächste Nebelbank die Sicht fast völlig verhängte. Also doch Ruhetag. Längs der Biskaya-KüsteHier, wenige Seemeilen vor Brest, musste nun endgültig die Entscheidung getroffen und umgesetzt werden, wie der Törn ins Mittelmeer weiterlaufen sollte. Schweren Herzens verzichteten wir auf die direkte Überquerung der Biskaya Richtung La Coruna und auf die Umrundung der spanisch-portugiesischen Atlantikküste. Wir setzten den Kurs nach La Rochelle ab, das in der Mitte der französischen Biskaya-Küste liegt, um die Carioca von dort auf dem Landweg ins Mittelmeer transportieren zu lassen. Diese Entscheidung sollte sich später noch als sehr glücklich erweisen. Nach einem Tag in Camaret sur-Mer - gemütlich in Hafenkneipen sitzend zugebracht - hatte sich der Nebel glücklicherweise so weit gelichtet, dass man die wie Teufels-Zähne aus dem Wasser ragenden Riffe sehen konnte, zwischen denen der Kurs hindurchlief. Der führte durch den Raz du Sein, an den Leuchttürmen "La Platte" und "le Vieille" vorbei, die, dekoriert mit emporbrandenden Wellen, ein bevorzugtes Motiv für maritime Kalender sind. Jeder, der sich für die See interessiert, kennt wohl das Foto, das den Leuchtturmwärter vor der Tür am Fuß des Turms zeigt, während sich eine turmhohe Welle über ihm bricht. Auch hier war das Meer recht ruhig, aber die von Unterwasserfelsen im Tidenstrom erzeugten Strudel waren doch sehr unheimlich. Wir kamen gut voran, um den Pte de Penmarc’h herum, auf dem ein Leuchtturm mit dem ganz unfranzösischen Namen „Eckmühl“ steht, den tatsächlich eine Marquise de Blocqueville zu Ehren ihres Vaters, des Prinzen von Eckmühl (von Napoleons Gnaden!), gestiftet hatte, weil sie nach den vielen Kriegen ihrer Zeit mit ihrem Nachlass dazu beitragen wollte, Leben zu retten.

Die nächste Station war Lorient, in einer großen und tief

eingeschnitten Bucht. Wir liefen an der fast unvermeidlich an jeder

französischen Hafenansteuerung liegenden Festung des berühmten

Festungsbaumeisters Vauban vorbei in Richtung auf den Haupthafen, begleitet von

ebenfalls einlaufenden Hochsee-Katamaranen. Schon weit vor dem Altstadthafen

kam uns ein Schlauchboot entgegen und wir freuten uns schon auf ein

freundliches Geleit. Daraus wurde nichts. Man teilte uns mit, dass wegen einer

Regatta eben jener Katamarane der Hafen ganz gesperrt sein, bei der Sperrigkeit

dieser Gefährte auch kein Wunder. Wir wurden nach Kernevel zurückgeschickt,

gegenüber den deutschen U-Boot-Bunkern, die heute noch dort stehen.

Offensichtlich unzerstörbar. Von dem Schlösschen Kernevel dirigierte der "F.

d. U“, Admiral Dönitz, im Krieg die deutsche U-Bootsflotte. Die Marina dort ist

gut geschützt, aber zumindest akustisch nicht sehr ruhig. Die Gelenke zwischen

den Schwimmstegen quitschten erbärmlich. Ich rannte mit einer Dose

Schmiermittel-Spray herum, damit wir einschlafen konnten. Das ging dann aber

doch problemlos, denn nach einem etwas längeren Marsch die Küste entlang fanden

wir ein Restaurant, das uns nährte und ausreichend mit Wein für einen tiefen

Schlaf versorgte. Die Halbinsel Quiberon und eine Riffkette, die mit der Insel Houat endet, begrenzen die Baie de Quiberon, an die sich noch der Golf de Morbihan anschließt, ein verwinkeltes Segelrevier, das fast wie ein Binnensee ist. Leider erlaubte es uns unser enger Zeitplan nicht, dort herumzukreuzen oder das große Feld der Menhire von Carnac, das ganz in der Nähe ist, zu besuchen. Ich habe das inzwischen mit Julia im Auto nachgeholt. Die Bretagne ist auch vom Land her eine Reise wert. Wir liefen die Marina Haliguen an, die auf der Innenseite der schmalen Halbinsel Quiberon liegt. Um in die Baie de Quiberon einzulaufen, muss man durch die auf der Seekarte gefährlich aussehende Riffkette "durchbrechen", die dem Navigator die Haare zu Berge stehen lässt. In der Praxis ist aber von den überspülten Riffen nichts zu sehen. Man würde sie wohl nur hören, wenn man aufläuft. Der Leuchtturm “La Teignouse” auf einem Felsen im Wasser ist das einzige, was man sieht.

In Joinville, dem Hafen auf der Ile de Yeu, empfing uns wieder ein Schlauchboot mit einem Hafenmeister-Assistenten. Diesmal leitete er uns freundlich durch ein “Loch” in der Hafenmole und ein ziemliches Steg-Labyrinth an einen Liegeplatz der Marina, die dem alten Hafen gegenüber liegt. Der ist sehr hübsch und erinnert fast an griechische Häfen, wenn auch der Kai wegen der Tide ziemlich hoch ist. Wir trafen dort zwei sehr nette Segler aus Wilhelmshafen mit ihrem riesigen Katamaran „Echo“ (17 mal 10 m!), mit dem sie allein unterwegs waren. So ein Kat hat schon was für sich: Im Liegestuhl durch zu zweit durch die Biskaya! Der nächste Hafen "Le Sable d’Olonne" klang vom Namen her nach einem modernen Seebad, macht aber beim Einlaufen einen ganz anderen Eindruck. Der Einfahrts-Kanal verläuft zwischen alten hohen Schutz-Bauwerken und einem wie eine Festung aussehenden Leuchtturm fast eine Meile bis zur Marina Port Olona auf der Backbordseite des Kanals, wo man gut liegt. In den Ort kann man mit einer Fähre fahren, die mit ihrem diesel-hydraulischen Antrieb einen Heidenlärm macht. Von La Rochelle ins MittelmeerFür den nächsten, den letzten Törn nach La Rochelle, gab es zwei Möglichkeiten: Außen um die Ile de Re herum oder durch das Innenfahrwasser, das aber sehr tidenabhängig und eng betonnt ist, also kaum segelbar ist. Wir segelten außen herum, um dann zwischen den Inseln Re und Oleron La Rochelle anzusteuern. Eigentlich wollte ich gern in den alten Stadthafen laufen, den man über einen langen, bei Niedrigwasser fast trockenfallenden Kanal anläuft, um an seinem Ende zwischen den imposanten Festungstürmen hindurch einzulaufen. Die Tide war aber nicht günstig dafür und die Kran-Möglichkeiten für den bevorstehenden Landtransport waren in dem am seeseitigen Ende des Kanals liegenden, enorm großen Yachthafen "Les Minimes“ wesentlich besser. Nachdem wir am Acceul angelegt und danach an einen Besuchersteg verholt hatten, fuhren wir mit einem Boots-Shuttle abends in die Stadt, die ein wahres Kleinod ist. Beim Blick auf die rechts und links des Fahrwasserkanals trockenfallenden Schlickbänke war ich sehr froh über die Entscheidung für "Les Minimes“. Am nächsten Tag reiste meine Crew ab und für mich begann der logistische und arbeitsreiche Teil, um das Boot transportfertig zu machen. Mit dem Wetter hatten wir auf dem ganzen Törn von Holland bis La Rochelle großes Glück. Bis auf den einen Nebeltag in Camaret mussten wir keinen Tag wegen Starkwindes im Hafen bleiben. Sogar an der englischen Südküste hatten wir meist östliche, zumindest aber keine starken westlichen Winde und erreichten dort unsere höchsten Geschwindigkeiten. Auch die Biskaya-Überquerung wäre zu dieser Zeit problemlos gewesen. Trotzdem erwies sich im Nachhinein die Entscheidung für den sofortigen Landtransport ins Mittelmeer als glücklich. Im Dezember dieses Jahres fegte der Jahrhundertsturm "Lothar" über Europa und schob in "Les Minimes“ die Gaststege, an denen die Carioca gelegen hätte, mitsamt den Schiffen zu einem Schrotthaufen an Land zusammen. Auch in La Coruna, dem geplanten Überwinterungshafen am Ende des Biskaya-Törns, hätte die Carioca den Sturm kaum unbeschadet überstanden. Ich hatte das Glück, in La Rochelle einen sehr hilfreichen Deutsch-Franzosen, Reinhold, zu kennen, der dort eine Yacht-Edelstahlfertigung betreibt. Die Carioca musste von ihrem in Liegeplatz an dem Gaststeg zu einem Takelkran verholt werden, um den Mast zu ziehen. Inzwischen allein an Bord, war es schon problematisch, die schlecht manövrierende Carioca durch den dicht belegten Yachthafen an den Kran zu bugsieren. Dort wurde mit Hilfe von Reinhold das Rigg abgebaut und der Mast gezogen. Der Transporteur erschien mit einem halben Tag Verspätung und einem Fahrzeug, über das der Mast der Carioca weiter als 7 Meter hinausragte. Dabei war er nur ca. 50 cm über der Fahrbahn, so dass er bei jeder Bodenwelle aufgeschlagen wäre. Auf meinen Protest hin wurde wieder abgeladen, zumal auch die Carioca nicht auf den Tieflader gepasst hätte. Es wurde ein geeigneteres Fahrzeug für den nächsten Tag 9:00 Uhr zugesagt. Doch auch an diesem Tag wurde es nichts. Am übernächsten Tag kam dann ein Fahrzeug, dem ich sofort ansah, dass die Carioca nicht darauf passte. Es war kein spezieller Yacht-Transporter, sondern ein normaler Tieflader mit einem mittleren Ausschnitt zwischen den Achsen, in den in der Kiel passen sollte – aber nur der von einem Kurzkieler! Die Carioca mit ihrem mäßigen Langkiel hätte, das sah man auf einen Blick, das Fahrerhaus in zwei Teile geteilt, selbst wenn der Kiel in den Ausschnitt gepasst hätte. Und das, nachdem wir vorher der Spedition einen Riss der Carioca geschickt hatten. Der Fahrer meinte aber, „er habe schon so viele Schiffe.....“ und das ginge alles ok. Also die Carioca unter meinem Protest aus dem Wasser, mit dem Travellift über den Tieflader gefahren und abgesenkt. Der Kranführer konnte gerade noch bremsen, bevor der Bug der Carioca das Fahrerhaus eingedrückt hätte. Der Fahrer zuckte die Achseln. C’est ca! Also die Carioca wieder runter von dem Fahrzeug. Es musste nun schnell ein Lagerbock besorgt und ein Landliegeplatz für die Carioca gefunden werden und so stand ich am Abend mit der Carioca, schon zwei Tage über die Zeit, an Land. Ich hatte ja immer noch vor, mit dem Transport zu dem neuen Liegeplatz zu fahren, um das Einwassern und Aufriggen zu überwachen. Dann teilte der Spediteur mit, ein geeignetes Fahrzeug könne erst in zwei Tagen da sein. Ich richtete mich auch darauf ein und buchte meinen schon reservierten Rückflug von Perpignan entsprechend um. Schließlich erklärte er aber, dass er an dem nun geplanten Tag doch nicht fahren könne, weil dann französischer Nationalfeiertag sei, an dem keine Schwertransporte fahren dürften. Das merkte der erst jetzt, obwohl dieser Feiertag schon seit über 200 Jahren auf den 14. Juli fällt. Das war mir dann doch zu viel. Ich sagte den Flug ab und fuhr mit der Bahn zurück nach Hause, nachdem Freund Reinhold und seine Frau Iris auch noch eine Werft in Port Leucate gefunden und beauftragt hatten, die Carioca dort in Empfang zu nehmen, aufzuriggen und an ihren neuen Liegeplatz zu bringen. Wir fuhren dann im September noch einmal mit dem Auto nach Port Leucate, um die Carioca winterfest zu machen. Das war auch dringend nötig. Der Golfe de Lyon zählt im Winter zu den sturmreichsten Gebieten der Welt und wir haben diese Gegend kaum mal unter 9 Bft erlebt. Man liegt dort auf einer Landzunge, die sich wie eine Nehrung zwischen dem Meer und einem Etang, einem flachen Salzsee, erstreckt, auf dem Surfer mit atemberaubender Geschwindigkeit herumfetzen. Der Hafen ist recht flach und daher liegt man zwischen der Betonpier und Pfählen, wie wir es vom Bodensee oder der Ostseeküste kennen, aber sonst kaum am Mittelmeer. Also lag das Schiff sicher, aber der zwischen den Pyrenäen und dem Massif Central kanalisierte Wind war manchmal so stark, dass einem an Deck die Einkaufstüten aus der Hand gerissen wurden. Auch sonst ist der Hafen nicht ganz unproblematisch. Die Hafenmeisterei hängt zwar eine Karte mit den Wassertiefen in der Hafeneinfahrt aus, aber diese verändern sich offensichtlich noch schneller als man mit den Messungen nachkommt. Als wir einmal bei viel Wind genau auf dem angeblich tiefsten "Strich" hinter einer anderen Yacht einliefen, setzte diese so plötzlich auf, dass wir nur mit einem Not-Manöver an ihr "vorbeischliddern" konnten. Trotzdem war Port Leucate eine ganz angenehmer und auch bezahlbarer Hafen, so dass wir ein Jahr lang von dort aus Törns an der spanischen und französischen Küste entlang an machten. Port Leucate ist ein typischer französischer künstlicher Ferienort, der nur für die französischen Ferien gebaut ist. Als wir von einem Törn am 31.August zurückkamen, war der Ort sehr belebt und alle Geschäfte und Restaurants offen. Am nächsten Tag, dem 1.September, hatten die meisten Restaurants geschlossen und die Geschäfte wurden ausgeräumt und mit Brettern zugenagelt. | ||

| zur Hauptseite | nach oben | 2000 Leucate |

Wir

segelten an der niederländischen, belgischen und französischen

Küste entlang, über Zeebrugge und Dünkirchen, und überquerten den

englischen Kanal in Richtung Dover. In der nautischen Literatur kann

man wahre Schauergeschichten über die Überquerung des Kanals und

insbesondere über das Anlaufen von Dover lesen. Von schwierigsten

Ausweichmanövern und Fast-Zusammenstößen mit rücksichtslosen Fähren ist

da die Rede. Nichts dergleichen. Es war ein fast gemütlicher Törn,

vorbei an dem britischen Feuerschiff South Goodwin, einem der letzten

seiner Art.

Wir

segelten an der niederländischen, belgischen und französischen

Küste entlang, über Zeebrugge und Dünkirchen, und überquerten den

englischen Kanal in Richtung Dover. In der nautischen Literatur kann

man wahre Schauergeschichten über die Überquerung des Kanals und

insbesondere über das Anlaufen von Dover lesen. Von schwierigsten

Ausweichmanövern und Fast-Zusammenstößen mit rücksichtslosen Fähren ist

da die Rede. Nichts dergleichen. Es war ein fast gemütlicher Törn,

vorbei an dem britischen Feuerschiff South Goodwin, einem der letzten

seiner Art.  der Marina einen Platz für uns bestellt, an dem uns der

Hafenmeister erwartete. Auf einem Rundgang durch den Hafen sahen wir

dann erst, wie stark der Fährverkehr war. Die Auto- und Schnellfähren,

Katamarane und Hoovercrafts (inzwischen außer Dienst!) passierten die

beiden Hafenluken fast im Minutentakt. Deswegen empfanden wir es als

eine besondere Bevorzugung, dass uns der Tower am nächsten Morgen die

an sich für Sportboote gesperrte West-Ausfahrt zum Auslaufen per UKW

freigab: "Simply ignore the red lights, Carioca".

der Marina einen Platz für uns bestellt, an dem uns der

Hafenmeister erwartete. Auf einem Rundgang durch den Hafen sahen wir

dann erst, wie stark der Fährverkehr war. Die Auto- und Schnellfähren,

Katamarane und Hoovercrafts (inzwischen außer Dienst!) passierten die

beiden Hafenluken fast im Minutentakt. Deswegen empfanden wir es als

eine besondere Bevorzugung, dass uns der Tower am nächsten Morgen die

an sich für Sportboote gesperrte West-Ausfahrt zum Auslaufen per UKW

freigab: "Simply ignore the red lights, Carioca".  Um

auf dem Törn nach Brighton mit Schiebestrom laufen zu können, wollten

wir möglichst vor Hochwasser die Marina verlassen und ließen uns hinter

einem einheimischen Segler, der vorgab, er hätte sogar 2,20 m Tiefgang

und würde das Revier bestens kennen, schon anderthalb Stunden vor

Hochwasser herunterschleusen. Es war schon sehr unheimlich, zwischen

den Schlammbänken in Richtung See zu laufen. Prompt saß der

Einheimische an der engsten Stelle des Priels fest und schlug quer. Es

war unmöglich, an ihm vorbeizukommen. Wir mussten also auch eine Stunde

hinter ihm in dem engen Fahrwasser, das kaum zwei Schiffslängen breit

war, hin und her manövrieren, bis er endlich frei kam und wir die See

erreichten.

Um

auf dem Törn nach Brighton mit Schiebestrom laufen zu können, wollten

wir möglichst vor Hochwasser die Marina verlassen und ließen uns hinter

einem einheimischen Segler, der vorgab, er hätte sogar 2,20 m Tiefgang

und würde das Revier bestens kennen, schon anderthalb Stunden vor

Hochwasser herunterschleusen. Es war schon sehr unheimlich, zwischen

den Schlammbänken in Richtung See zu laufen. Prompt saß der

Einheimische an der engsten Stelle des Priels fest und schlug quer. Es

war unmöglich, an ihm vorbeizukommen. Wir mussten also auch eine Stunde

hinter ihm in dem engen Fahrwasser, das kaum zwei Schiffslängen breit

war, hin und her manövrieren, bis er endlich frei kam und wir die See

erreichten.

Der

nächste Törn ging dann wieder zurück durch das Alderney Race und wieder

mit Schiebestrom. Ich sage alten Tidenschippern sicher nichts Neues,

aber die Gezeiten hatten mich vor der Reise doch lange Zeit

beschäftigt, um jeweils die günstigsten Zeiten für die einzelnen Törns

zu bestimmen. Wir wollten schließlich nicht immer nachts um 2:00 Uhr

auslaufen, um günstige Stromverhältnisse zu haben. Tatsächlich hatte

sich dabei herausgestellt, dass der ursprüngliche Reisetermin, der eine

Woche vorher liegen sollte, stets zu ungünstigen Auslaufzeiten geführt

hätte. Ich habe die ganze Reise um eine Woche verschoben und dann

klappte alles bestens. Unser Ziel, St. Peters Port auf der Insel

Guernsey, ist ein typischer Tidenhafen mit Süll, aber bestens

organisiert. Das funktioniert so: der Innenhafen ist durch ein Süll

oder Drempel, also eine quer über die Einfahrt liegende Mauer,

verschlossen, deren Oberkante über dem Niedrigwasser, aber unter dem

Hochwasser liegt. Wenn man also nicht gerade bei Hochwasser ankommt,

macht man im Vorhafen an Pontons fest und wartet. Wenn die Tide dann

ausreichend über das Süll gestiegen ist, kommt die Hafenmeister-Crew

mit Schlauchbooten, lotst einen nach Art eines “Follow me” über das

Süll in den Hafen und weist einem einen Liegplatz zu. Der Hafen ist

dabei so voll, dass man das Gefühl hat, gleich würden die Schiffe

gestapelt.

Der

nächste Törn ging dann wieder zurück durch das Alderney Race und wieder

mit Schiebestrom. Ich sage alten Tidenschippern sicher nichts Neues,

aber die Gezeiten hatten mich vor der Reise doch lange Zeit

beschäftigt, um jeweils die günstigsten Zeiten für die einzelnen Törns

zu bestimmen. Wir wollten schließlich nicht immer nachts um 2:00 Uhr

auslaufen, um günstige Stromverhältnisse zu haben. Tatsächlich hatte

sich dabei herausgestellt, dass der ursprüngliche Reisetermin, der eine

Woche vorher liegen sollte, stets zu ungünstigen Auslaufzeiten geführt

hätte. Ich habe die ganze Reise um eine Woche verschoben und dann

klappte alles bestens. Unser Ziel, St. Peters Port auf der Insel

Guernsey, ist ein typischer Tidenhafen mit Süll, aber bestens

organisiert. Das funktioniert so: der Innenhafen ist durch ein Süll

oder Drempel, also eine quer über die Einfahrt liegende Mauer,

verschlossen, deren Oberkante über dem Niedrigwasser, aber unter dem

Hochwasser liegt. Wenn man also nicht gerade bei Hochwasser ankommt,

macht man im Vorhafen an Pontons fest und wartet. Wenn die Tide dann

ausreichend über das Süll gestiegen ist, kommt die Hafenmeister-Crew

mit Schlauchbooten, lotst einen nach Art eines “Follow me” über das

Süll in den Hafen und weist einem einen Liegplatz zu. Der Hafen ist

dabei so voll, dass man das Gefühl hat, gleich würden die Schiffe

gestapelt. Unser

Ziel war Treguier, ein Ort mit einer Marina, die etwa sieben Meilen von

der See entfernt in einer Flussmündung liegt. Die Ansteuerung, der

"Grande Passe“, geht zwischen überwiegend dicht unter Wasser liegenden

Felsen hindurch. Eine Engstelle ist nur 150 m breit und liegt

mehr als 2 Meilen vor dem Land. Dieser einzige sichere Pass macht

mehrere scharfe Knicke, teilweise um fast 90 Grad. Die in Karte und

Handbüchern angegebenen Peilmarken sind wohl nur für Einheimische zu

finden, z. B. "Giebel des Hauses in Peilung mit der Mauer unten am

Strand". Inzwischen stand da eine ganze Wohnsiedlung! Natürlich hatten

wir ein GPS-Gerät dabei, aber 1999 war GPS noch nicht so genau wie

heute. Um 100 bis 200 m konnte es schon mal daneben liegen. Teilweise

liegt dies auch an den Karten, jedenfalls sind wir schon des öfteren

"über Land" gesegelt. Deswegen war es enorm wichtig, unseren "Anlauf"

an der Ansteuerungstonne "Crublent", einer ganz seltenen Heulboje, zu

beginnen. Sie war aber nicht da, wo sie sein sollte. Da die Sicht nicht

sehr gut war, kreuzten wir über eine halbe Stunde auf und ab und

suchten sie. Nicht zu finden. Schließlich mussten wir uns dann doch auf

das GPS verlassen und versuchen, den schmalen Einfahrts-Kanal zu

treffen und hofften, dass bei auflaufend Wasser die unangenehmsten

Felsen schon weit genug überspült waren. Als wir die Riffregion hinter

uns hatten, wurde es sogar eine sehr nette Fahrt unter Motor den

Riviere de Treguier hoch. Beim Hafenmeister erwähnte ich unser Problem

mit der Ansteuerungstonne. Er nickte nur und sagte: "Ja, die ist vor

ein paar Monaten im Sturm vertrieben.“ Und, fast befremdet: „Ein paar

Engländer haben sich auch schon beschwert!". Die Franzosen haben Nerven!

Unser

Ziel war Treguier, ein Ort mit einer Marina, die etwa sieben Meilen von

der See entfernt in einer Flussmündung liegt. Die Ansteuerung, der

"Grande Passe“, geht zwischen überwiegend dicht unter Wasser liegenden

Felsen hindurch. Eine Engstelle ist nur 150 m breit und liegt

mehr als 2 Meilen vor dem Land. Dieser einzige sichere Pass macht

mehrere scharfe Knicke, teilweise um fast 90 Grad. Die in Karte und

Handbüchern angegebenen Peilmarken sind wohl nur für Einheimische zu

finden, z. B. "Giebel des Hauses in Peilung mit der Mauer unten am

Strand". Inzwischen stand da eine ganze Wohnsiedlung! Natürlich hatten

wir ein GPS-Gerät dabei, aber 1999 war GPS noch nicht so genau wie

heute. Um 100 bis 200 m konnte es schon mal daneben liegen. Teilweise

liegt dies auch an den Karten, jedenfalls sind wir schon des öfteren

"über Land" gesegelt. Deswegen war es enorm wichtig, unseren "Anlauf"

an der Ansteuerungstonne "Crublent", einer ganz seltenen Heulboje, zu

beginnen. Sie war aber nicht da, wo sie sein sollte. Da die Sicht nicht

sehr gut war, kreuzten wir über eine halbe Stunde auf und ab und

suchten sie. Nicht zu finden. Schließlich mussten wir uns dann doch auf

das GPS verlassen und versuchen, den schmalen Einfahrts-Kanal zu

treffen und hofften, dass bei auflaufend Wasser die unangenehmsten

Felsen schon weit genug überspült waren. Als wir die Riffregion hinter

uns hatten, wurde es sogar eine sehr nette Fahrt unter Motor den

Riviere de Treguier hoch. Beim Hafenmeister erwähnte ich unser Problem

mit der Ansteuerungstonne. Er nickte nur und sagte: "Ja, die ist vor

ein paar Monaten im Sturm vertrieben.“ Und, fast befremdet: „Ein paar

Engländer haben sich auch schon beschwert!". Die Franzosen haben Nerven! Hier

in Treguier musste ich meiner Unerfahrenheit in Tiden-Gewässern ein

feuchtes Opfer bringen. Wir gingen an den Kopf eines Schwimmstegs. Dort

stand ein Schild, frei übersetzt: "Gegen die Strömung anlegen". Das

schien mir selbstverständlich, das macht man ja immer so. Da auflaufend

Wasser war, legten wir gegen den Strom mit dem Bug zur See an. Als aber

nach ein paar Stunden der Tidenstrom kenterte, lief er, unterstützt vom

vorher von der Tide aufgestauten Fluss, mit fast dreimal so hoher

Geschwindigkeit in Richtung See. Er fasste unsere Carioca von achtern

und klappte sie, da für die Achterleine Klampe und Poller nicht gut

zueinander passten, trotz Kreuzspring mit dem Heck um fast 45 Grad vom

Steg weg und drückte sie mit dem Bug auf den Steg. Die Leinen waren zum

Brechen gespannt und die Fender waren platt. Wir schoren zweite und

dritte Achterleinen und versuchten vergeblich, das Heck heranzuziehen.

Ich stellte mich auf eine der Leinen, um das Schiff etwas heranzuholen,

rutschte dabei aus und fiel in voller Montur ins Wasser. Ich wurde von

der Strömung sofort in den Keil zwischen Boot und Steg gezogen, konnte

aber gerade noch eine Leine fassen. Ich wäre sonst unter dem Steg

hindurch mit dem Tidenstrom in Richtung See getrieben. Mit durch das

Wasser zentnerschwerer Polsterweste zog ich mich auf den Steg, nass,

aber um eine Erfahrung reicher: beim Anlegen in Flussmündungen immer

gegen die Fluss-Strömungsrichtung anlegen, ganz gleich, wie die der

Tidenstrom gerade läuft.

Hier

in Treguier musste ich meiner Unerfahrenheit in Tiden-Gewässern ein

feuchtes Opfer bringen. Wir gingen an den Kopf eines Schwimmstegs. Dort

stand ein Schild, frei übersetzt: "Gegen die Strömung anlegen". Das

schien mir selbstverständlich, das macht man ja immer so. Da auflaufend

Wasser war, legten wir gegen den Strom mit dem Bug zur See an. Als aber

nach ein paar Stunden der Tidenstrom kenterte, lief er, unterstützt vom

vorher von der Tide aufgestauten Fluss, mit fast dreimal so hoher

Geschwindigkeit in Richtung See. Er fasste unsere Carioca von achtern

und klappte sie, da für die Achterleine Klampe und Poller nicht gut

zueinander passten, trotz Kreuzspring mit dem Heck um fast 45 Grad vom

Steg weg und drückte sie mit dem Bug auf den Steg. Die Leinen waren zum

Brechen gespannt und die Fender waren platt. Wir schoren zweite und

dritte Achterleinen und versuchten vergeblich, das Heck heranzuziehen.

Ich stellte mich auf eine der Leinen, um das Schiff etwas heranzuholen,

rutschte dabei aus und fiel in voller Montur ins Wasser. Ich wurde von

der Strömung sofort in den Keil zwischen Boot und Steg gezogen, konnte

aber gerade noch eine Leine fassen. Ich wäre sonst unter dem Steg

hindurch mit dem Tidenstrom in Richtung See getrieben. Mit durch das

Wasser zentnerschwerer Polsterweste zog ich mich auf den Steg, nass,

aber um eine Erfahrung reicher: beim Anlegen in Flussmündungen immer

gegen die Fluss-Strömungsrichtung anlegen, ganz gleich, wie die der

Tidenstrom gerade läuft.

Weil wir einen Tag hinter der Zeit waren, fuhren wir durch

nach Concarneau. Eine zauberhafte Stadt. Man liegt vor der Stadtmauer, die die

Altstadt-Insel, die „Ville Close“ umgibt. Dahin kommt man über eine frühere

Ziehbrücke und kann auf der vollständig erhaltenen Stadtmauer einmal um die

Altstadt herumlaufen, innen auf die historischen Gebäude und außen auf die

davor liegenden Yachten schauen. Die französischen Marinas sind gut, aber nicht

so "sophisticated" und auch nicht ganz so teuer wie die englischen.

Man legt meist an einem Empfangs-Steg (Acceul) an und wird dann an den

richtigen Platz verwiesen.

Weil wir einen Tag hinter der Zeit waren, fuhren wir durch

nach Concarneau. Eine zauberhafte Stadt. Man liegt vor der Stadtmauer, die die

Altstadt-Insel, die „Ville Close“ umgibt. Dahin kommt man über eine frühere

Ziehbrücke und kann auf der vollständig erhaltenen Stadtmauer einmal um die

Altstadt herumlaufen, innen auf die historischen Gebäude und außen auf die

davor liegenden Yachten schauen. Die französischen Marinas sind gut, aber nicht

so "sophisticated" und auch nicht ganz so teuer wie die englischen.

Man legt meist an einem Empfangs-Steg (Acceul) an und wird dann an den

richtigen Platz verwiesen.

Auf den folgenden Törn nach Pornichet/la Baulle hatten wir

schönen Wind. Wir überholten sogar einen vom Fang heimkehrenden Fischtrawler,

dem Tausende von Möwen folgten. Es muss wohl doch noch Fische im Atlantik

geben. Die zusammengewachsenen Orte Pornichet/la Baulle sind die ersten

modernen Seebäder an dieser Küste mit Strand und Promenade, ganz im Gegensatz

zu den bisher angelaufenen, eher traditionellen Häfen und Städtchen. Wegen

eines runden Geburtstags von Jörg legten wir einen Ruhetag ein. Die Marina

liegt am rechten Ende der Strandpromenade und es ist von dort ein weiter Marsch

bis in das Zentrum von La Baulle mit futuristisch gestylten

Ferienwohnungs-Blocks. Neben dem sehr ordentlichen "Tiefwasser-Hafen"

von Pornichet liegt noch ein Flachwasserhafen, in dem alle Boote bei

Niedrigwasser trockenfallen. Das Wetter war für Biskaya-Verhältnisse recht ruhig,

so dass wir, nach immerhin um vier bis fünf Bft auf dem vorigen Törn, wieder

einmal motoren mussten. Wenn man einmal vom Schwell absieht, zeigte sich die

Biskaya untypisch friedlich und auch der Tidenhub nimmt nach Süden hin ab.

Auf den folgenden Törn nach Pornichet/la Baulle hatten wir

schönen Wind. Wir überholten sogar einen vom Fang heimkehrenden Fischtrawler,

dem Tausende von Möwen folgten. Es muss wohl doch noch Fische im Atlantik

geben. Die zusammengewachsenen Orte Pornichet/la Baulle sind die ersten

modernen Seebäder an dieser Küste mit Strand und Promenade, ganz im Gegensatz

zu den bisher angelaufenen, eher traditionellen Häfen und Städtchen. Wegen

eines runden Geburtstags von Jörg legten wir einen Ruhetag ein. Die Marina

liegt am rechten Ende der Strandpromenade und es ist von dort ein weiter Marsch

bis in das Zentrum von La Baulle mit futuristisch gestylten

Ferienwohnungs-Blocks. Neben dem sehr ordentlichen "Tiefwasser-Hafen"

von Pornichet liegt noch ein Flachwasserhafen, in dem alle Boote bei

Niedrigwasser trockenfallen. Das Wetter war für Biskaya-Verhältnisse recht ruhig,

so dass wir, nach immerhin um vier bis fünf Bft auf dem vorigen Törn, wieder

einmal motoren mussten. Wenn man einmal vom Schwell absieht, zeigte sich die

Biskaya untypisch friedlich und auch der Tidenhub nimmt nach Süden hin ab.

Hinter den Einfahrts-Bauwerken erstreckt sich

dann doch der vom Namen versprochene breite Sandstrand mit einer schönen

Promenade. Dem Ort merkt man an, dass er schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts

ein Seebad war, traditionell bis gediegen mit exzellenten Restaurants. Man

könnte auch in dem alten Hafen, einlaufend an der Steuerbordseite, liegen, müßte

sich aber zwischen die Berufsschifffahrt quetschen und wegen der Tide mit

langen Leinen festmachen. Wie aßen gut in einem Restaurant an diesem alten

Hafen. Ein breiter Sandstrand direkt vor der Hafenpromenade, mit Karussels für

die Kinder und „oben ohne“ für die anderen!

Hinter den Einfahrts-Bauwerken erstreckt sich

dann doch der vom Namen versprochene breite Sandstrand mit einer schönen

Promenade. Dem Ort merkt man an, dass er schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts

ein Seebad war, traditionell bis gediegen mit exzellenten Restaurants. Man

könnte auch in dem alten Hafen, einlaufend an der Steuerbordseite, liegen, müßte

sich aber zwischen die Berufsschifffahrt quetschen und wegen der Tide mit

langen Leinen festmachen. Wie aßen gut in einem Restaurant an diesem alten

Hafen. Ein breiter Sandstrand direkt vor der Hafenpromenade, mit Karussels für

die Kinder und „oben ohne“ für die anderen!